Cerita tentang Maneken, Imajinasi, dan Saya yang Pernah Malu Berkarya

“Cursed Mannequin”, sebuah cerpen lama saya dan tentang imajinasi yang tidak pernah mati. Kadang, cerita remaja kita lebih jujur dari apa pun yang kita tulis saat dewasa.

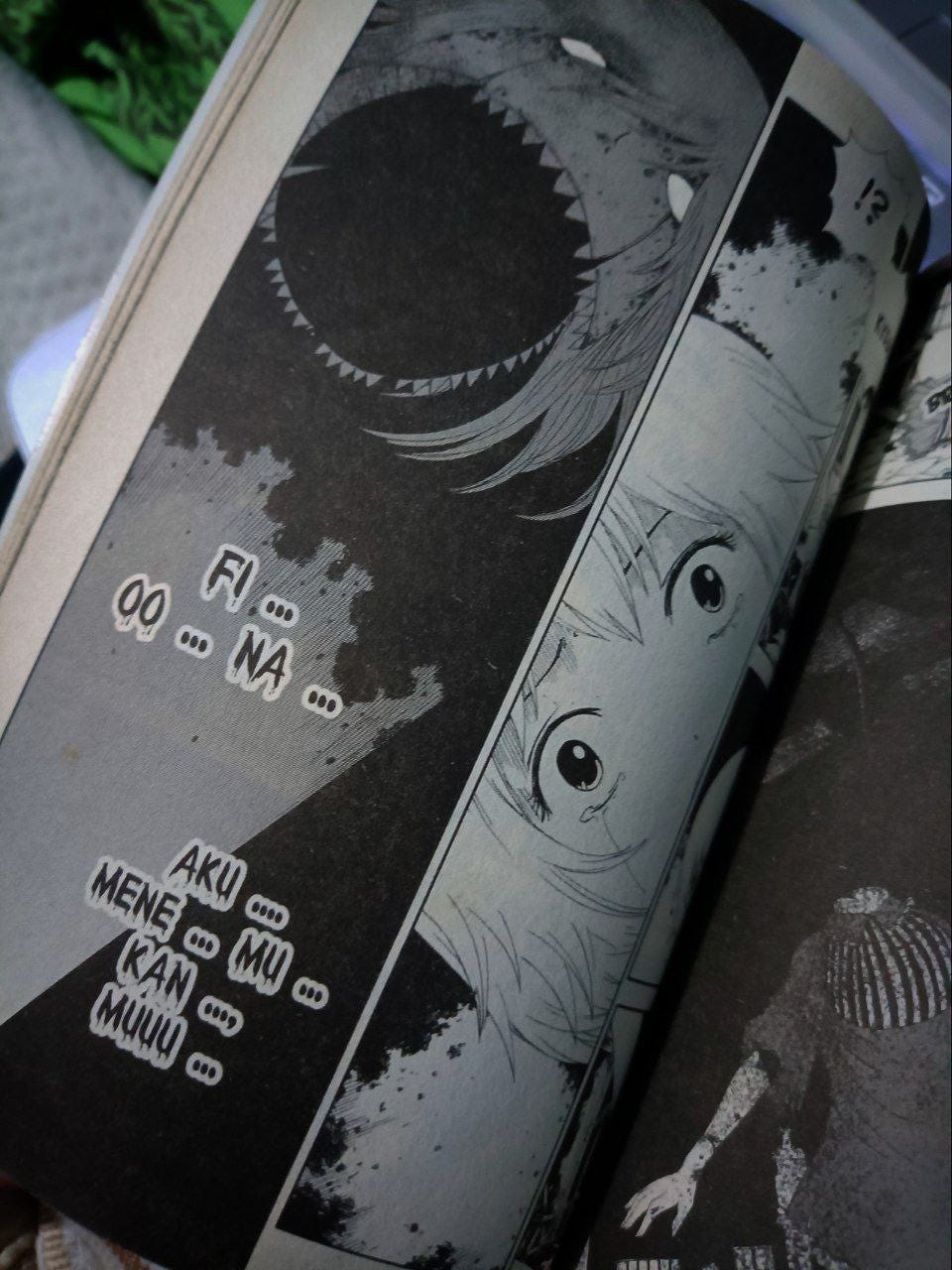

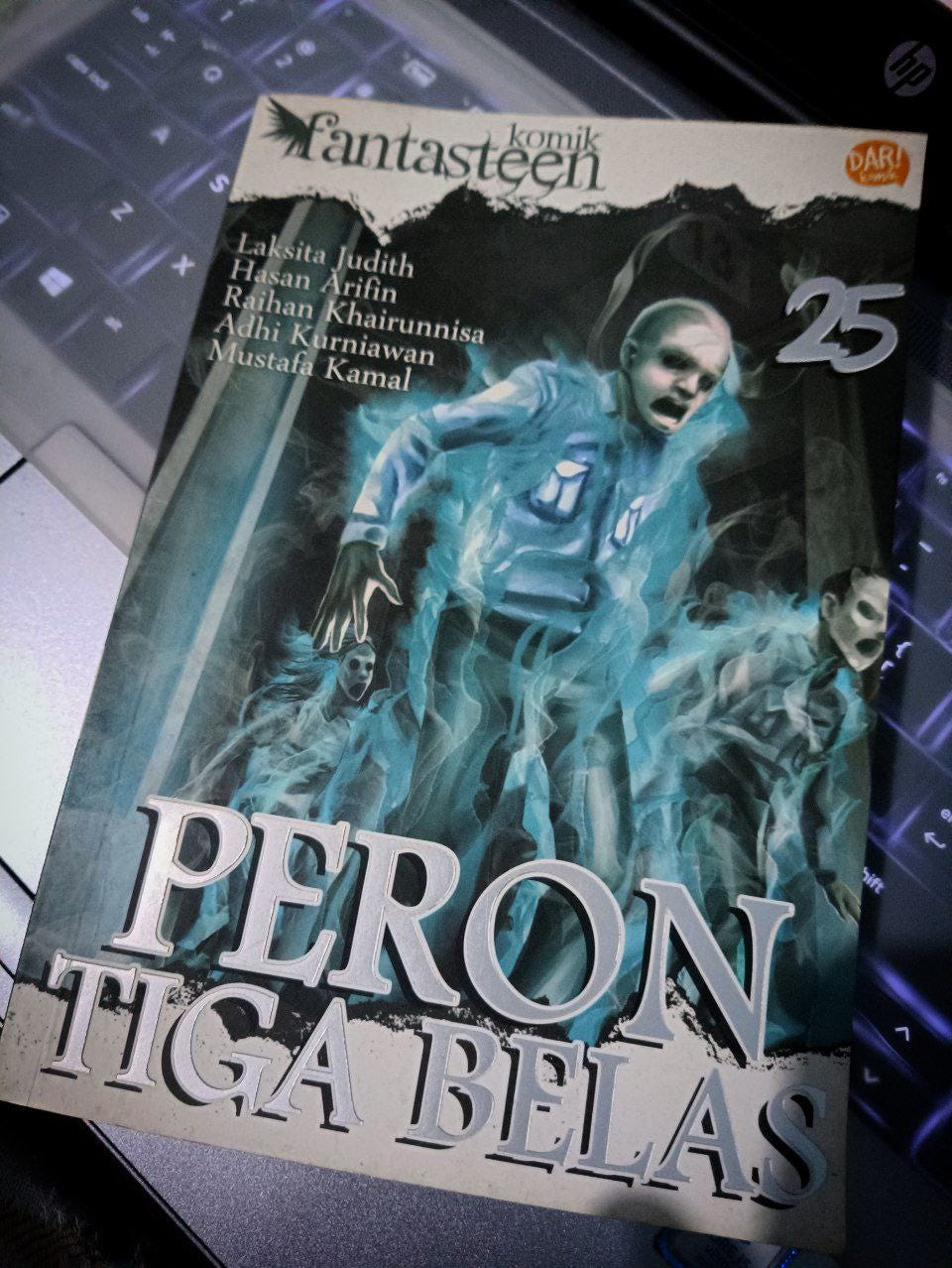

Satu dekade lalu, saya pernah menulis cerpen berjudul Cursed Mannequin. Sebuah cerita horor remaja yang dimuat dalam antologi Fantasteen: Peron Tiga Belas dan diadaptasi menjadi komik dalam buku tersebut. Ilustrasinya dramatis, dengan gaya khas cerita misteri remaja era 2010-an. Sebuah kehormatan kecil yang, sejujurnya, sempat membuat saya... bungkam.

Karena saya malu.

Meski cerita itu sudah dicetak, divisualisasikan, masuk Gramedia, dibaca orang, saya sendiri tidak pernah benar-benar mengakuinya. Cerita itu tak pernah saya tampilkan di bio. Tidak saya sebut keberadaannya. Tidak saya pajang di media sosial. Ia seperti sisa masa lalu yang sengaja saya singkirkan, bukan karena saya membencinya, tapi karena saya tidak tahu harus memperlakukannya sebagai apa.

Bukan karena isinya salah. Bukan juga karena ada adegan yang saya sesali. Tapi karena saya merasa cerita itu terlalu kekanak-kanakan, terlalu melodramatis, terlalu jauh dari bayangan saya tentang “karya yang patut dibanggakan”. Saya bahkan tak pernah memberitahukan siapa-siapa—bahwa saya pernah menulis dan diterbitkan.

Padahal jika diingat kembali, saat menulis cerita itu, saya benar-benar sedang tenggelam dalam dunia yang begitu saya cintai: dunia horor psikologis yang kabur antara mimpi dan delusi. Saat itu saya terobsesi dengan manga Jepang bergenre psychological-horror—Ibitsu, Tomie, Fuan no Tane, dan berbagai cerita pendek yang nyaris sureal, puitis dalam cara yang mengganggu, dan sering kali tidak menjawab pertanyaannya sendiri.

Dan saya—remaja dengan kepala penuh bayangan aneh dan logika yang belum utuh—berusaha menulis semacam itu. Sebisanya.

Kini, setelah sepuluh tahun, saya memilih untuk menoleh kembali. Kepada cerita tersebut. Kepada imajinasi saya.

Fiona dan Dunia yang Tak Pernah Sepenuhnya Bangun

“Cursed Mannequin” bercerita tentang Fiona—seorang remaja perempuan yang tiap malam dihantui mimpi yang sama: ruang kosong yang dipenuhi manekin. Manekin itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi mereka selalu menatap. Dan setiap malam, jumlahnya bertambah. Dari satu menjadi dua, lalu tiga, bertambah satu-persatu, sampai seluruh dunia mimpinya terasa penuh, sesak, dan tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri.

Awalnya Fiona hanya takut tidur. Lalu ia mulai menolak untuk tidur. Dan di sinilah cerita berbalik: ketika kamu terus terjaga, dunia mimpi tidak menghilang. Ia justru membanjiri siang harimu, menembus batas-batas antara tidur dan sadar, hingga kamu tidak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang ilusi.

Ia pun menolak malam. Tapi di siang hari, ia pun tak benar-benar terjaga. Realitas mulai bergeser. Ia melihat manekin di sudut kelasnya. Ia merasa seseorang menatapnya dari etalase toko baju. Ia mendengar bisikan yang tak ada sumbernya. Dunia nyata dan dunia mimpi tak lagi dibatasi oleh tidur. Ia hidup dalam pergeseran, dalam tumpukan dimensi yang tak lagi terpisah. Yang satu menelan yang lain.

Di akhir cerita—yang saya tulis dengan penuh ambiguitas—kita tak pernah benar-benar tahu apakah Fiona berhasil “bangun” atau tidak. Karena mungkin sejak awal, ia tak pernah tidur.

Cerita ini tidak punya twist besar. Tidak ada darah, tidak ada teror fisik. Saya memang menulisnya bukan untuk membangun jumpscare, tapi untuk menciptakan ketegangan eksistensial: bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang kamu sendiri tidak yakin keberadaannya? Bagaimana jika mimpi bukan tempat pelarian, tapi penjara yang menempel sampai ke siang hari?

Saya menulis Cursed Mannequin saat masih remaja. Di usia itu, saya belum banyak membaca teori sastra atau belajar struktur naratif. Tapi saya sudah mulai merasa tertarik pada absurditas, kekacauan mental, dan ruang-ruang ambigu dalam kesadaran. Saya belum bisa menyebutnya “eksistensialisme”, tapi saya tahu betul sensasi tidak percaya pada kenyataan. Saya menyebutnya horor.

Versi Naskah dan Versi Cetak

Tentu saja, versi terbitan Cursed Mannequin yang dibaca publik bukanlah versi utuh dari naskah asli. Ada banyak bagian yang diedit agar lebih ramah pembaca remaja. Elemen simbolik disederhanakan. Beberapa lapisan surreal diubah menjadi konkret. Ending dibuat lebih bulat. Ini semua keputusan editorial yang saya pahami—dan saya setujui saat itu.

Tapi sebagai penulisnya, saya masih mengingat versi cerita yang tidak dibaca siapa-siapa: versi di mana tokoh tidak dijelaskan asal-usulnya, di mana mimpi dan realitas menyatu tanpa penjelasan, di mana “teror” datang dari kesepian yang tak pernah bisa dimengerti. Saya pikir, naskah itu lebih dekat ke naskah puisi daripada cerita pendek. Tapi saat itu saya belum cukup dewasa untuk menyebutnya begitu.

Versi ilustrasinya digarap oleh Adhi Kurniawan, komikus asal Jogja yang punya gaya visual khas: ekspresif tapi tajam, atmosferik tanpa berlebihan, dan sangat pas membangun ketegangan dalam ruang-ruang diam. Saya yang pada saat itu sangat menggemari komik jepang, sangat menyukai style gambarnya. Panel-panel karyanya membuat cerita itu terasa lebih hidup. Saya selalu percaya bahwa ia adalah ilustrator yang tahu bagaimana cara “mendengar” teks. Ia menghidupkan rasa gelisah yang mirip dengan yang saya bayangkan saat pertama kali menulis cerita ini.

Kenapa Saya Berhenti Menulis?

Ada banyak alasan.

Sebagian karena saya mulai merasa tulisan saya terlalu aneh dan tidak pantas dibaca orang lain. Sebagian lagi karena saya masuk kuliah—dan memilih jurusan kimia.

Saya tidak menyangka bahwa kuliah akan menelan begitu banyak waktu dan tenaga. Praktikum yang padat, laporan yang menumpuk, shift asistensi laboratorium, serta berbagai aktivitas organisasi—semuanya menyita ruang berpikir. Hidup menjadi sangat logis, sangat padat, dan sangat nyata. Tak ada ruang untuk imajinasi sureal tentang cermin yang berbicara atau tokoh-tokoh yang menyembunyikan kegilaan di balik wajah biasa.

Kepala saya penuh dengan perhitungan entalpi, rumus reaksi, dan mekanisme spektroskopi. Setiap malam diisi dengan revisi jurnal praktikum, bukan draft cerpen. Dan lambat laun, saya berhenti menulis. Bukan karena saya memilih untuk berhenti. Tapi karena tidak ada tempat lagi untuk fiksi dalam ritme hidup yang demikian keras dan ketat.

Dan yang lebih menyedihkan: saya juga berhenti membaca fiksi. Buku-buku yang dulu jadi tempat pelarian—perlahan tergantikan oleh textbook dan jurnal ilmiah. Saya tetap membaca, tapi hanya untuk belajar. Bukan untuk larut, bukan untuk bermimpi.

Fiksi jadi sesuatu yang saya asosiasikan dengan masa lalu. Dengan “masa remaja”. Dengan bagian diri saya yang... tidak relevan dengan hidup yang sekarang.

Lambat laun, saya jadi orang yang menulis untuk menjelaskan, bukan untuk berimajinasi.

Bertahun-Tahun Kemudian, Saya Merindukannya

Ada jenis kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dikenali saat ia datang diam-diam. Saya mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan kehilangan kemampuan menulis—tapi kehilangan ruang untuk menulis.

Saya merindukan fiksi. Merindukan karakter-karakter yang saya ciptakan dan beri kehidupan sendiri. Merindukan kalimat-kalimat aneh yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh saya sendiri. Merindukan momen ketika saya bisa menulis bukan untuk menjelaskan dunia, tetapi untuk menciptakan dunia.

Dan lebih dari segalanya, saya merindukan Cursed Mannequin—cerita pertama saya yang pernah benar-benar saya selesaikan.

Saya tidak membenci sains. Saya menyukainya. Saya tidak pernah menyesal memilih kimia sebagai jurusan saya—karena saya menemukan banyak hal baru yang ternyata menjadi passion saya. Tapi ada ruang dalam kepala saya yang terasa kosong sejak saya berhenti menulis fiksi. Kekosongan itu lama saya abaikan, karena saya kira saya telah dewasa. Bahwa menulis fiksi adalah bagian dari masa muda, sesuatu yang ditinggalkan seiring usia bertambah. Saya kira imajinasi adalah sesuatu yang bisa selesai. Tapi ternyata tidak. Ia hanya tidur.

Mungkin Menulis Tak Pernah Hilang, Hanya Tertidur

Sekarang, saya mulai menulis lagi. Perlahan. Tidak dengan ambisi besar, tapi dengan keinginan yang lebih jujur: untuk memberi ruang pada hal-hal yang sempat saya lupakan. Imajinasi. Simbol. Cerita-cerita ganjil yang tak harus masuk akal.

Saya tahu saya harus mulai dari nol lagi. Imajinasi saya sudah lama tidak diasah. Narasi saya kaku. Saya lebih terbiasa menulis refleksi dan esai sekarang—tulisan yang menjelaskan, bukan membangun. Tapi saya tidak mau menunggu kesiapan yang sempurna. Saya hanya ingin mulai lagi. Sekalipun ceritanya pendek. Sekalipun gayanya masih belum matang. Yang penting menulis. Yang penting tidak berhenti.

Barangkali nanti saya tidak akan menulis horor lagi. Mungkin saya menulis fiksi eksistensial. Mungkin surealis. Mungkin cerita anak. Atau bahkan sesuatu yang belum bisa saya definisikan. Tapi genre tak lagi penting bagi saya. Yang penting adalah saya kembali menulis, dan memberi ruang bagi imajinasi yang selama ini saya kubur rapi di bawah laporan dan eksperimen.

Saya tahu, mungkin bertahun-tahun lagi saya akan membaca tulisan ini dan merasa geli. Tapi saya ingin bisa menertawakannya dengan rasa syukur, bukan penyesalan. Karena tulisan ini bukan soal kualitas. Ia adalah jejak. Bukti bahwa saya pernah, dan masih, ingin menulis.

Untuk Kamu yang Pernah Menulis, Lalu Berhenti

Kalau kamu pernah menulis fiksi lalu meninggalkannya begitu saja, bukan karena kamu berhenti suka, tapi karena hidup berjalan terlalu cepat—saya hanya ingin bilang: itu bukan kegagalan. Itu hanya fase. Dan fase bisa berubah. Imajinasi bisa tidur lama, tapi ia tidak pernah mati. Mungkin kamu tidak akan kembali menulis cerita tentang horor surealis. Tapi kamu bisa menulis tentang hal-hal lain, yang tak kalah absurd. Yang tak kalah jujur.

Dan ketika kamu membaca ulang tulisan lamamu lalu merasa aneh, itu bukan tanda bahwa kamu buruk. Tapi tanda bahwa kamu tumbuh.

Dan itu, menurut saya, cukup.

Mungkin kamu tidak kehilangan bakat.

Mungkin kamu hanya kehilangan ruang.

Dan ruang itu bisa kamu bangun kembali. Pelan-pelan. Melalui satu catatan kecil. Satu kalimat yang terasa tidak jelas. Satu cerita yang hanya kamu sendiri yang paham.

Itu valid. Itu sah. Itu bernilai.

Dan siapa tahu, cerita lamamu yang pernah kamu sembunyikan justru jadi pintu untuk mengenal kembali bagian dari diri yang sudah lama tertidur.

Dari Runnilune, yang masih terus belajar.

Ditulis oleh Raihan Khairunnisa.

tags: bahasa indonesia, experience.

Feel free to drop your thoughts—maybe a memory, an old draft, or just how writing has shaped you. I’m always curious to hear what others carry in their words. Anything goes, really. Just write. :D

Thank you for reading.

If this sparked any useful overthinking, quiet epiphanies, or narrative spirals you didn’t ask for, feel free to fuel the next one with a cup of caffeine. Preferably overpriced. At a café where I pretend to write but mostly observe human absurdity.

No pressure. Just deeply caffeinated gratitude. :D